![]() 日期:2022-04-01

日期:2022-04-01

![]() 作者:田源

作者:田源

![]() 來源:通識學(xué)院

來源:通識學(xué)院

![]() 瀏覽量:

瀏覽量:

3月30日晚,由通識學(xué)院主辦的“中國文化概論-川美大講壇”在騰訊會議線上開啟。本期講座主講人李偉榮,系四川大學(xué)比較文學(xué)與世界文學(xué)博士,湖南大學(xué)岳麓書院教授、博士生導(dǎo)師,加州大學(xué)圣塔克魯茲分校英語系訪問學(xué)者,美國科羅拉多州立大學(xué)孔子學(xué)院中方院長。目前主要從事西方中國經(jīng)學(xué)研究、域外易學(xué)研究和域外《論語》研究等的教學(xué)研究工作。曾主持國家社科基金項目、中國外文局重點(diǎn)項目及其他省部級項目六項。出版譯著四部,專著三部,發(fā)表論文五十余篇。2021年獲第十五屆湖南省社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎二等獎。

本期講座題目為《中國傳統(tǒng)文化的譯介與傳播——以中國傳統(tǒng)書畫為中心》。通識學(xué)院教師田源主持,吳亞娜、宋慧羚、徐琳統(tǒng)籌。全校1400多學(xué)生參與了線上課程學(xué)習(xí)

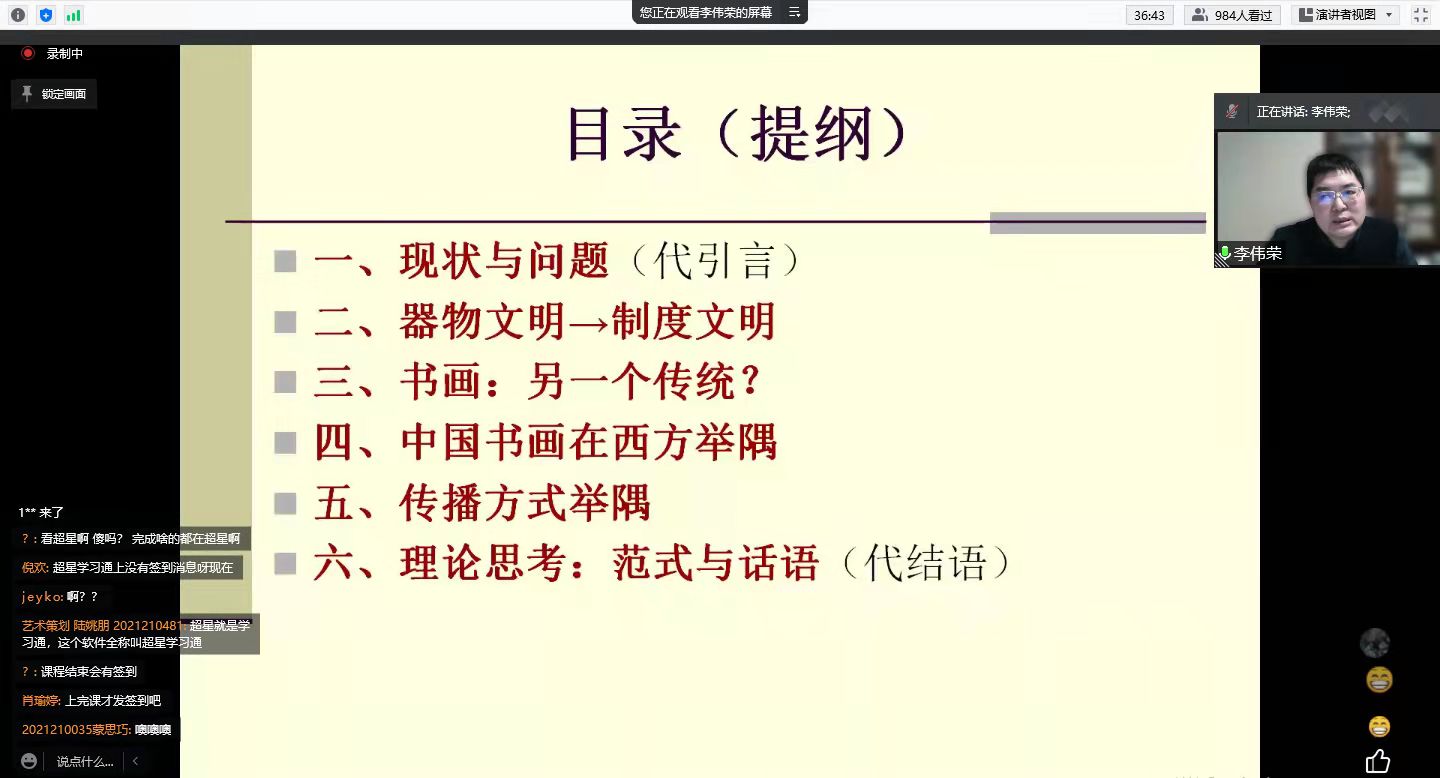

李偉榮教授由法國艾田蒲書中的《兩首詩》,“讓我們走向那瓷器”進(jìn)入,從西方的中國元素與中華傳統(tǒng)文化的吸引力娓娓道來,把我們一同帶回時尚的“中國風(fēng)”時代。本次講座分為六個部分:現(xiàn)狀與問題;器物文明→制度文明;書畫:另一個傳統(tǒng)?;中國書畫在西方舉隅;傳播方式舉隅;理論思考:范式與話語。

首先,李偉榮梳理中國典籍的翻譯現(xiàn)狀,指出學(xué)界關(guān)于中國傳統(tǒng)文化的譯介與傳播的討論大都集中于文字型材料,如四書五經(jīng)等,而鮮少注意以非文字為主的材料,例如中國傳統(tǒng)工藝美術(shù)、中國傳統(tǒng)書畫。強(qiáng)烈的問題意識奠定課程講座的藝術(shù)文化價值。

其次,講座以中國傳統(tǒng)文化的西方傳播脈絡(luò)為依據(jù),從物質(zhì)到精神的階段性輻射,中華文明的他山之石為西方現(xiàn)代化進(jìn)程提供中國范本,清代以后的文化交流加速西方世界的“中國風(fēng)”浪潮的傳播,并與“洛可可”風(fēng)格完美兼容。

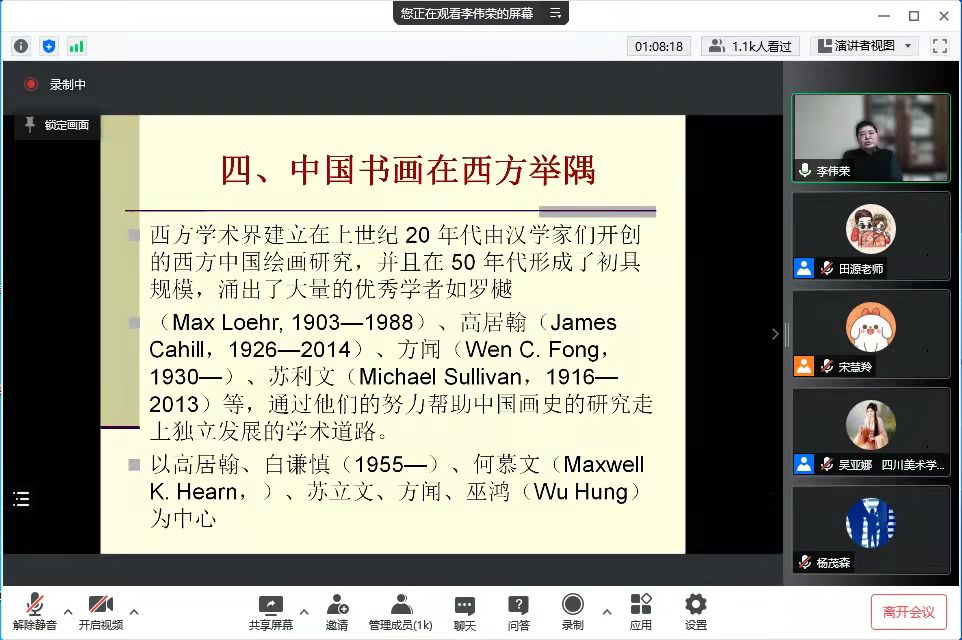

基于上述鋪墊論述,李偉榮將研究視點(diǎn)集聚于中國傳統(tǒng)書畫,以高居翰、白謙慎、何慕文、蘇立文、方聞、巫鴻為中心,逐一分析譯介和傳播中國傳統(tǒng)文化時的思路策略、相關(guān)重要成就、交游考辨,以及存在的不足。跨文化的文化傳播魅力正如解讀一副繪畫的精髓,即是不同時空的心靈對話,解開理解壁壘的符碼恰如何慕文所言“人們共享了一種重復(fù)了幾百年的私密體驗。”

點(diǎn)狀串聯(lián)的歷時分析之后,李偉榮進(jìn)行了橫向傳播方式的列舉反思,在講座結(jié)尾升華,指出中國傳統(tǒng)書畫在西方的理論基礎(chǔ):融通與差異,強(qiáng)調(diào)有效傳播的基礎(chǔ):話語體系的構(gòu)建。詳實豐富的史料文獻(xiàn)、條理清晰的講座框架和中西比較的文化視野,是本次講座的價值所在,沉浸文明互鑒的藝術(shù)傳播空間,增強(qiáng)文化自信的藝術(shù)創(chuàng)作實踐,云端師生如癡如醉,意猶未盡,講座結(jié)束后頻頻提問。

川美文化大講壇既響應(yīng)教育部《中國文化概論》課程建設(shè)的號召,踐行當(dāng)前“新文科”建設(shè)的宗旨。通過講座帶動課程的授課模式,打破固化框架結(jié)構(gòu),熔鑄學(xué)術(shù)和教學(xué)的多重資源,打破學(xué)科壁壘的跨界整合,將進(jìn)一步促進(jìn)四川美術(shù)學(xué)院的藝術(shù)創(chuàng)作與批評。