![]() 日期:2024-10-11

日期:2024-10-11

![]() 作者:

作者:

![]() 來源:藝術人文學院

來源:藝術人文學院

![]() 瀏覽量:

瀏覽量:

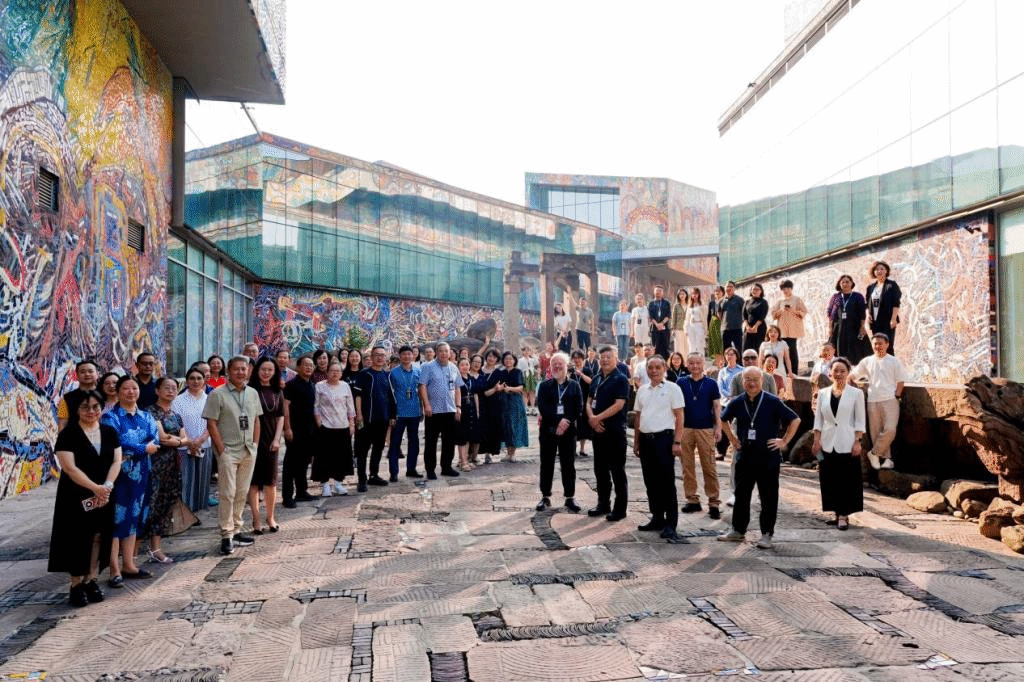

9月28日至29日,四川美術學院中國藝術遺產研究中心與文學人類學研究會聯(lián)合舉辦了“神話作為方法——第三屆藝術遺產國際論壇”。國內外20多所高校和科研機構50余位學者,從神話敘事、編碼、思維、表征、圖像、景觀、轉譯、黑神話與元宇宙、活神話與數(shù)智化等維度,進行深入的呈現(xiàn)、討論和反思。

學校藝術人文學院院長王天祥,重慶文化與旅游研究院院長、重慶市非物質文化遺產保護中心主任牟元義出席開幕式并致辭。主論壇由我校中國藝術遺產研究中心主任張穎、研究生院院長謝亞平主持。

四川美術學院院長焦興濤在《異文化想象與再命名的傳統(tǒng)》中,從“疑問、尋仙、想象”維度,在“歷史、當代、未來”時空,以“馬踏匈奴”的雕塑為例,反思中國雕塑傳統(tǒng)的演進,精妙回應神話之于雕塑,之于藝術的價值。

中國比較文學學會文學人類學研究分會理事長、四川美術學院特聘教授彭兆榮在《神話敘事的“歷史真實”》中,梳理了人類學神話研究的7個代表學派,指出藝術遺產的博物學、人類學研究,是能整體性推動文明對話的學科。

四川大學教授徐新建以《黑神話、戲悟空、人類學》為題,從神念、神儀、神語、神像、神戲五個維度,提出“再造”神話的洞見。

中國藝術學理論學會藝術史專業(yè)委員會會長夏燕靖在《藝術史中的神話佐證意義》中,從東西方上古傳說與圣人造物、神話與中華文明互證、神話與藝術史研究,論述神話的佐證意義。

上海交通大學神話研究院教授葉舒憲以《文化文本論的兩頭效應:神話元編碼,文創(chuàng)再編碼》為題,說明元宇宙元編碼的史前神話解碼效應,和基于文化元編碼解碼效應的當下文創(chuàng)、文旅的虛擬現(xiàn)實再編碼設計原理。

復旦大學徐光啟利瑪竇文明對話研究中心學術主任魏明德(法國)以《“大地母親”在世界各地藝術中的表現(xiàn)》為題,分享了西方藝術創(chuàng)作中“大地母親”的跨文明書寫。

臺灣輔仁大學織品服裝學院院長何兆華以《入土化龍:施洞苗族神話與服飾藝術表現(xiàn)》的民族志深描,突顯神話的能動性與再創(chuàng)力,強調神話講述與展演的語境與功能。

中國社會科學院大學譚佳教授的《芻議中國神怪知識體系的獨特性》、清華大學美術學院常聘教授汪建松的《中華經典文化的傳承與轉譯》、北京郵電大學數(shù)字媒體與設計藝術學院黃悅教授的《符號、意象與鏡像:論數(shù)字藝術中神話的本源性和生成性》、西北民族大學牛樂教授的《圖溯犀牛大海——民族民間神話的圖像考古》、四川省社會科學院神話研究院副院長楊儷教授的《從美術考古看巴蜀神話思維》、四川美術學院張國元教授的《服飾的溫度——壯侗語族嫁衣的花卉紋與花神研究》、四川美術學院實驗藝術學院特聘教授宋鋼(意大利)的《從“涌現(xiàn)”視角探究文化遺產下的數(shù)智大足》、四川美學學院造型藝術學院劉彥瑢的《追逐太陽——關于三星堆想象的未盡之詩》等,均以“神話作為方法”為主題,不僅體現(xiàn)了舊神話之于新時代的與時俱進、守正創(chuàng)新,亦遠古的神話,文明的基因,文化之表率,藝術之肇基。

本次論壇還設置了“神話思維與藝術創(chuàng)作”“神話素材與藝術編碼”兩個平行論壇和兩個碩博研究生論壇,學術支持單位《民族藝術》《民族藝術研究》《貴州社會科學》《江西師范大學學報》《杭州師范大學學報(社會科學版)》《當代美術家》(四川美術學院學報)的李桃副主編、黃怡鵬副主編、戴利朝主編、朱海龍副主編,對藝術遺產的學術探索和理論建構、學科建設,提供了持續(xù)對話交流的平臺。以“神話作為方法”的學術盛宴,參會專家們各抒己見,集思廣益,實驗將中國精神、中國智慧、中國知識融匯于新知識表述和藝術拓展的可能性,為中國藝術遺產研究注入思想火花,開拓研究視野,促進學科發(fā)展。

藝術遺產國際論壇的召開,強化了藝術遺產學科的建設內涵,突出了藝術遺產學的優(yōu)勢特色。在新藝科建設背景下,為四川美術學院多學科的交叉融合,提供了新的話語平臺。會后,新華網《四川美術學院舉辦第三屆藝術遺產國際論壇》的報道引起關注,閱讀量超過50萬人次。