![]() 日期:2022-06-08

日期:2022-06-08

![]() 作者:劉倩

作者:劉倩

![]() 來源:雅昌新聞

來源:雅昌新聞

![]() 瀏覽量:

瀏覽量:

原報道鏈接:https://m-news.artron.net/news/20220607/n1970393.html

關于一座美術學院和城市之間的關系討論,大約集中于十年前的美院畢業(yè)季。

從傳統(tǒng)畢業(yè)展,到盛大的開幕秀場和嘉年華,再到全城夏日藝術派對;那幾年里,各大美院都爭當畢業(yè)季最靚的仔;如今,不同的美院都各自美好,探索出符合各自城市氣質(zhì)的藝術畢業(yè)季之路。

比如,最接地氣的四川美術學院,成為本年度少有的能大規(guī)模線下展出并向公眾開放的畢業(yè)展,“線上+線下”聯(lián)合,分別展出1364人、1086人的近萬件畢業(yè)作品。

以藝術的方式向城市“開放”,將最青春活力的藝術輸送給山城重慶,這就是“開放的六月”,已堅持18年。

在重慶 6月去川美打卡

“如果說18年前‘開放的六月‘像一個呱呱墜地的嬰兒,那么今天他已經(jīng)變成了一個充滿青春活力的帥哥靚女。”

作為“開放的六月”活動的重要策劃人,四川美術學院副院長張杰18年來親歷并見證了“開放的六月”從一場畢業(yè)展到一座城市文化事件的過程。

2005年的6月,四川美術學院首度圍繞畢業(yè)展推出“開放的六月”,彼時的川美僅有黃桷坪老校區(qū),校園里掛上一串串彩旗,打開大門,歡迎市民們走進學校;后來,無需再張燈結彩,6月走進川美,已經(jīng)成為重慶愛好藝術的市民們的一門必修課。

2018年之后,川美和重慶文投集團合作,打造“重慶藝術大市場”,畢業(yè)季更近一步鏈接社會、市場,走向大眾的生活中。“開放的六月”已經(jīng)成為集文化藝術展示、交流、體驗、鑒賞、消費的綜合平臺,形成了一個生機活力的藝術體系。

四川美術學院2022年畢業(yè)展現(xiàn)場(本文現(xiàn)場圖片由四川美術學院官方提供,攝影師:楊金良)

2022年,川美也成為本年度極少數(shù)能大規(guī)模線下展示并向公眾開放的藝術院校畢業(yè)展,四川美術學院美術館、虎溪公社、黃桷坪老校區(qū)重慶當代美術館三大展場相互呼應。以“線上+線下”聯(lián)合展出的方式,分別展出1364人、1086人的近萬件作品。

展出作品涉及四川美術學院4個一級學科和 24個本科專業(yè),包括美術學類、設計學類、戲劇與影視學類、藝術學理論類、教育學類和建筑類等畢業(yè)作品,研究生和本科生畢業(yè)作品同時展出。線下展本科持續(xù)至2022年6月19日,研究生持續(xù)至2022年6月25日,線上展將持續(xù)至2022年7月10日結束。線上展覽2022年6月1日在四川美術學院美術館、重慶當代美術館和上游新聞客戶端同時開幕。

一場畢業(yè)展帶給城市的活力

在國內(nèi)的美術院校中,四川美術學院是較早嘗試將畢業(yè)展與社會關聯(lián)的院校之一,這在美術館生態(tài)和藝術市場體系還不完善的重慶,如何將學生的畢業(yè)展的影響力擴展到更大的社會層面?藝術學院,急迫地打開自己的大門,擁抱社會,或許是一條和市場接軌的不二之選,也更加契合了重慶這座城市的氣質(zhì)。

作為這座城市的藝術引領者,美術學院只有帶動起城市的審美,才有可能產(chǎn)生出更多更綜合的藝術業(yè)態(tài)。張杰親歷了18年的變化,看到了四川美院十八屆同學們付出的努力,也看到了這樣一場藝術活動對這座城市、對這座城市里的人,對于人們的生活,以藝術的介入方式帶來的很多變化。

2022四川美術學院“開放的六月”媒體開放日現(xiàn)場

川美希望充滿活力的藝術能給當下帶來一些力量:“我們應該思考三個關系,那就是學校和城、人、時的關系,分別是學校和城市的關系、和人的關系、和時代的關系。今天的四川美術學院,想同這個城市發(fā)生更緊密的聯(lián)系,想和城市的人們發(fā)生更緊密的聯(lián)系,想和我們所處的時代發(fā)生更緊密的聯(lián)系。今年,疫情多點散發(fā),每一個人都在疫情陰霾籠罩下堅強地過著生活,我們的學生用他們的作品表達著對生活的感受、對社會的理解,奉獻給這個時代。川美學子們的作品是充滿生命活力的,他們對藝術的執(zhí)著和心中的陽光驅散一起的陰霾。也是一種對未來的期盼,一種對城市的美好未來的一種贊譽。”

多年來,川美畢業(yè)展的教學和創(chuàng)作理念一直堅守三個面向:面向大眾的學術,面向社會的研究,面向生活的創(chuàng)作。大學是要做學術的,學術則要面向大眾的學術,面向老百姓的衣食住行玩,用藝術的方式解決生活中追求美好道路上遇到的問題。

成長于山城的藝術青年家們,給人很深刻的印象總是不拘于形式,充滿青春活力和探索精神,千余位20多歲的年輕人,在藝術創(chuàng)作中表達了他們對這個時代的所思所想。觀眾走進展館就能感受到撲面而來的青春氣息,作品或靈動與張揚、或青澀與稚嫩、或怪誕與新奇,反映了學生面向生活的真摯情感、面向社會的感性思考和面向藝術的多元嘗試,將屬于青年人他們這個年齡段的生活體驗淋漓盡致地表達出來。

一座藝術學院帶給公眾的感召力

“開放的六月”在整個畢業(yè)展期間還面向大眾策劃了豐富的文化藝術活動,比如在線上展區(qū)的直播活動走進青年藝術家工作室;在展覽期間,每個二級學院有一場直播活動,由各專業(yè)的學生在美術館現(xiàn)場直播向觀眾推薦和解讀作品。“創(chuàng)作故事”專區(qū)則有百余個短視頻講述學生畢業(yè)創(chuàng)作背后的故事,并隨機向觀眾推送“藝術盲盒“;整個藝術季還開通了網(wǎng)友點贊投票,評選出“最受大眾喜愛作品獎”,學校將為獲獎學生頒獎和發(fā)放專項獎金;觀眾可以通過重慶藝術大市場的網(wǎng)上商城購買學生的畢業(yè)作品。

據(jù)四川美術學院美術館館長何桂彥介紹,四川美術學院美術館還在本年度繼續(xù)推出“美術館之夜”,6月10日將攜手四川美術學院照明藝術研究所、四川美術學院設計藝術學院服裝設計系、閱音無界、音樂共和創(chuàng)藝聚場、重慶寅子劇場帶來跨界試聽表演晚會,共同推出燈光秀、服裝秀、國潮音樂劇、沉浸式戲劇等藝術活動,整臺晚會線上、線下同步進行,在藝術與科技的交織碰撞中,呈現(xiàn)沉浸式視聽盛宴。

“我們盡最大努力把面向社會的展示空間全部利用,推廣學生的作品,讓廣大市民檢驗學生的學習和訓練成果,通過藝術創(chuàng)作成果為城市的發(fā)展付出一份努力。也希望‘開放的6月——四川美術學院藝術游’活動,能伴隨整個城市的成長和市民的生活,讓重慶這座城市更具魅力,更具藝術感召力。”

季夏爛漫,六月川美,待你而歸,承藝而返。

以下是來自四川美術學院造型藝術學院、中國畫與書法藝術學院、設計學院、藝術教育學院、實驗藝術學院、影視動畫學院、公共藝術學院、建筑與環(huán)境藝術學院八位院長、副院長們對各自專業(yè)作品的深度解讀:

▼造型藝術學院副院長王天祥:

對于造型藝術學院的畢業(yè)推薦主題是“后疫情新業(yè)態(tài)”。形容這屆畢業(yè)生有一句話:“青春沒有幾年,疫情占了三年。”對于研究生同學而言,是大學三年疫情三年,疫情構成了這一屆畢業(yè)生的基本底色。

造型藝術學院一直秉持“和而不同”的藝術理念,今年畢業(yè)165名本科生,81名研究生,12個工作室展開了創(chuàng)作成果。今年造型藝術學院的創(chuàng)作可以分為五個面向:

2022四川美術學院畢業(yè)展 造型藝術學院展覽現(xiàn)場

2022四川美術學院畢業(yè)展 造型藝術學院 展覽現(xiàn)場

2022四川美術學院畢業(yè)展 造型藝術學院 展覽現(xiàn)場

第一是時代境遇,疫情既是我們的生活,也是藝術表現(xiàn)的對象。核酸、口罩、隔離、獨處……構成了我們的共同經(jīng)歷,也構成了我們不同個體的心境,也構成了后疫情時代的藝術境遇,青年學生們懷著對無限狂歡的追憶和想象,也充滿壓力和壓抑,也有同學利用這兩年時間營造了一個屬于自己的樂園。

第二是對本體語言的堅守。今天的同學們,面對世界變局、社會發(fā)展和科技變革,有一種精神叫工匠精神,有一種探索叫語言探索;我們的同學們依然堅持和強調(diào)著對藝術語言的突破和探索。

2022四川美術學院畢業(yè)展 造型藝術學院 展覽現(xiàn)場

第三是對文化之河的傳承,文化作為一條綿延不絕的河流,藝術既是傳承也延續(xù)并創(chuàng)新了傳統(tǒng),使得我們的文化成為一條生生不息的河流,同學們的作品有的是對大足石刻造像的再創(chuàng)作,有的呈現(xiàn)絲綢之路上游牧文化的文明。同學們對于傳統(tǒng)文化圖像的再現(xiàn),保留著一種文化的傳承和微弱的溫度。

第四是藝科融合,同學們的作品對今天的科技裝置、VR技術源、宇宙藝術做出了及時的回應;

第五是社會介入,這些作品都在社會現(xiàn)場中實踐而創(chuàng)作,都是有溫度的作品。

▼中國畫與書法藝術學院副院長尚天瀟:

四川美院中國畫與書法藝術學院的創(chuàng)作主題是“尋因筑夢、書畫未來”。

我們要尋找中華民族優(yōu)秀文化藝術的基因,在偉大的新時代創(chuàng)作符合時代,開創(chuàng)未來具有中國特質(zhì)的書法、繪畫和篆刻作品。

四川美術學院2022年畢業(yè)季中國畫與書法藝術學院展覽現(xiàn)場

陳品《漢唐和風拂神州》絹本設色 73x248cm

陳品作品《漢唐河風福神州》,絹本設色,靈感來源于漢代畫像石《車馬出行圖》,描繪了平面化并富有裝飾意趣的構圖,以及古拙有力的雕刻形象,表現(xiàn)了中國古人出行時的場景。畫面通過人馬鳥之間的相互關系,表現(xiàn)了表現(xiàn)的是人與自然和諧相處的美好場景。

張利《蓮華》 絹本重彩 208x320cm

張利的作品《蓮華》靈感來源于敦煌莫高窟的文化遺產(chǎn)藝術,通過畫面表現(xiàn)出動物森林之間生生不息的氛圍,營造出一種盛世祥、太平吉祥的含義。色彩吸收了敦煌壁畫重彩的效果,是當代中國畫探索創(chuàng)新的重要方向。

中國畫與書法藝術學院本科同學們的作品在美術館展出,研究生作品展出于虎溪公社,有一句話叫宅資中國,中國的文化自信從哪里來?是因為我們有幾千年的歷史文明,我們還有新時代的青年人們。

劉若水《晚池荷葉動秋風》絹 中國畫專業(yè)

陳俊鋒《沁園春·長沙組印》

▼設計學院副院長呂曦:

今年我們有310位本科生和106位研究生全力以赴地投入到這場精彩的盛宴中。

近幾年來,四川美術學院設計學院一直在堅持社會主題型設計人才的培養(yǎng),關注日常生活,堅持“綠色可持續(xù)”和“文化可持續(xù)”的兩大主題,圍繞社會服務開展一系列設計實踐創(chuàng)作,特別關注一些現(xiàn)實性話題、在地性和落地性研究,以及對科技方面的探索,比如編碼、人工智能。

設計學院畢業(yè)作品展出現(xiàn)場

在現(xiàn)實和未來之間,同學們探索設計思維,在設計實踐當中,有哪些可能的設計創(chuàng)新?設計在真正的社會中有什么樣的價值和意義?在這樣的背景下,設計學院不同專業(yè)的同學們都從不同角度演繹他們對社會、對生活、對設計的一些理解和感悟。

“文化”一直是設計學院的保留項目,無論是傳統(tǒng)文化、地域文化還是西南民族民間文化,我們的同學持續(xù)在做探索。

設計學院畢業(yè)作品展出現(xiàn)場

“文字”一直是中華民族的基因,也是整個中國文化傳承的繼承元素,現(xiàn)場展出了我們和方正字庫開發(fā)的一款簽約字體,在這些字體的設計中也能看到校企合作的實驗性和落地性探索。還有很多作品是圍繞生活中的一些傳統(tǒng)技藝研究,對于當?shù)氐聂~皮、甘蔗、樹殼等材料的研究,以及探索一些傳統(tǒng)技藝和當代設計之間的一些關聯(lián)。

2022年呈現(xiàn)出來的新特點,是很多同學的設計作品開始關注健康和醫(yī)療,關注老年人和兒童。一位同學本科是服裝設計專業(yè),研究生轉向產(chǎn)品設計,畢業(yè)作品設計的是一件老年柔性外骨骼服裝設計,從自身開始踐行一種跨專業(yè)探索。有同學圍繞自閉癥兒童的生活,和自閉癥的兒童共同創(chuàng)作。當然也有同學圍繞未來元宇宙,設計老年人在未來的數(shù)字生活里如何有更好的生活形態(tài)和模式等,像這樣的未來移動、數(shù)字文明和科技時尚,也是我們設計學院教學中面向未來更多的一些探索。

設計學院的同學們對于設計和文化的豐富演繹,我們很難在短時間內(nèi)去展示全貌,卻能看到同學們在觀察社會,觀察生活,用最溫潤的方式、生動的語言展示著社會生活中非常細膩生動的一面。

▼藝術教育學院副院長郭昕:

今年我們藝術教育學院的畢業(yè)展著重展示我們學生的教育教學能力。很多朋友經(jīng)常會問:“美育是不是就是教人畫畫?在過去很長的時間內(nèi),大家都會有這樣的理念,認為美術教育就是教人畫畫,而今天到了“美育時代”,美育的核心是以美育人,通過藝術來促進人的全面發(fā)展,今天我們的學生在做藝術教學設計和實踐的時候,已經(jīng)比與過去有了很多轉向。

藝術教育學院展覽現(xiàn)場

孟千《回溯藝術》 線下課程

第一個轉向,是指面向人人的教學,不再只是面對中小學生群體,范圍有了極大的擴展,老人、特殊人群、心理需要療愈的人群都屬于藝術教育的對象。

第二個轉向,是指場景的拓展,過去的藝術教育只是在課堂的范疇之內(nèi),而今天我們的藝術教育有了更多嘗試,突破了過去藝術教育的場景邊界。

與此同時,伴隨著藝術教育面向了人人,和藝術教育場景的無限化拓展,藝術教育的內(nèi)容也進行了非常多的拓展,不再是局限于藝術專業(yè)領域或者美術專業(yè)領域的課程,同樣也突破了藝術的邊界,把藝術各個門類打通,比如戲曲美育課程這樣一種藝術教育形式,把我們從平面藝術到空間藝術,從視覺藝術到聽覺藝術,到身體的感知藝術全部打通,讓人們通過綜合藝術感悟來提高藝術綜合素養(yǎng)。還有一些課程,是突破學科之間的界限,比如有的課程鏈接藝術與科技、藝術與自然。

曹鐘月《百草跡》綜合材料

曹穎婧《如果氣味有記憶》綜合材料

今天我們的藝術美育課程,和過去的課程有很大區(qū)別,尤其是我們在后疫情時代,我們的學習方式帶來了很大改變,藝術教育的學習方式上也有很多新的嘗試,比如線上教學介入到了我們的美育課程中。

從畢業(yè)展來看,藝術教育得同學們一方面有著非常強的藝術創(chuàng)作能力,同時也有著非常扎實的教育功底,他們對教育事業(yè)懷著熱情和理想,愿意投身到教育事業(yè)當中。

▼實驗藝術學院李川院長:

實驗藝術學院畢業(yè)展呈現(xiàn)了兩個本科專業(yè),攝影和實驗藝術。川美的實驗藝術系在今年迎來了第一屆畢業(yè)生,2018年開始招生至今正好是一個完整的4年本科教育,攝影專業(yè)已經(jīng)有20年左右的歷史。

在新的時代的發(fā)展中,我們看到有很多新出現(xiàn)的藝術表現(xiàn)方式,可能跟傳統(tǒng)美術館、博物館看到的藝術都不太一樣,包含了裝置、影像、聲光電、交互等跟科技手段緊密結合的方式,這樣的藝術也進入公共領域,不斷地在擴展原有的表現(xiàn)方式,是一個跨領域跨媒介的融合。

右側作品為:蔣卓辰《58·93》油桶、金屬鋼架

比如有的同學的大型交互裝置作品《58.93》,靈感來源于日益上漲的油價,模仿古代編鐘的形式,作者通過程序編寫對油價進行控制,敲擊編鐘的聲音,能感受油價的漲跌,通過這件作品,作者希望能讓人們警惕世界中的能源危機,并呼吁人類持續(xù)探索與地球自然資源共同的辦法。

韓楊《在光亮中,世界始終是我們最初和最后的愛》

陳美懿《魔法少女之家》 綜合材料

有同學的作品是從虛擬角色出發(fā),探討虛擬與現(xiàn)實世界的共存;有同學的作品是以社會現(xiàn)實事件為題材,通過影像來講述人們內(nèi)心的救贖;有機械裝置作品探討世界的永恒和輪回等,呈現(xiàn)出新藝術表現(xiàn)方式的探索。

▼影視動畫學院院長周宗凱:

動畫學院的畢業(yè)創(chuàng)作以學院整體的規(guī)劃選題指南,同學們選擇性參加,動畫是個與當代科技軟件相關、跨學科交叉的專業(yè),我們規(guī)劃了幾個主題:藝科融合的開發(fā)應用選題、紅色文化主題、生態(tài)文化創(chuàng)意表現(xiàn)主題、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳播與傳承等幾大選題展開創(chuàng)作。

影視動畫學院展覽現(xiàn)場

畢業(yè)展上的展示也不僅僅是學生的藝術創(chuàng)想,更重要的是,很多作品圍繞著現(xiàn)實的社會發(fā)展需求和應用需求展開的創(chuàng)意設計,部分成果已經(jīng)正在實現(xiàn)成果轉化或已經(jīng)轉化。

其中一件創(chuàng)作是一部90分鐘的院線電影,以國家科技部支撐計劃,古動物復原開發(fā)出來的,我們正在試驗作為高校能否以師生創(chuàng)意眾籌的模式,為企業(yè)輕松啟航院線電影?思考有沒有可能通過這種模式亮相電影行業(yè)。

杜卓珊《滬絲之語——蓮塘乳鴨圖》數(shù)字繪畫 數(shù)值模型

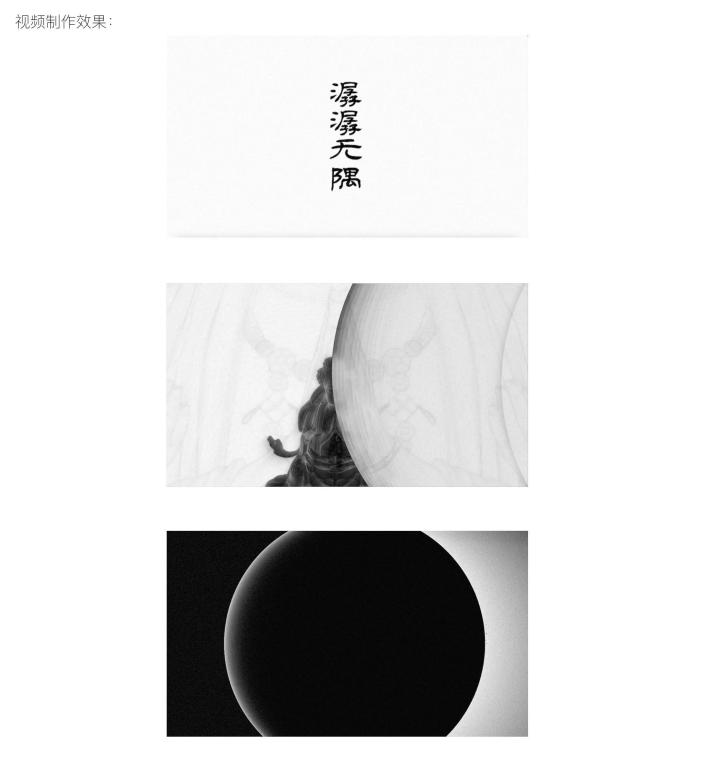

張涵曦《潺潺無隅》多媒體影像

另外,我們的一個創(chuàng)作是文化遺產(chǎn)的活化究竟用什么方式切入,圍繞大足時刻摩研的運用和新業(yè)態(tài)新消費體系的建構,期待成為大足文化遺產(chǎn)重新開發(fā)創(chuàng)建新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品體系的一種起點。

▼公共藝術學院副院長魏婷:

亞里士多德曾經(jīng)說過:“人們來到城市是為了生活,而人們居住在城市是為了生活的更好。”重慶這座炙熱而深厚的城市,在經(jīng)歷了近40年的城市化進程之后,城市面貌被迅速改寫,城市生活發(fā)生了翻天覆地的變化。如果說文化是城市流淌的血液,那么藝術則是城市孕育的精髓。

今年我們公共藝術學院的畢設主題是藝術營城,藝術賦能,助力城市更新和文化復興,共有225件作品,它涵蓋了9個教學工作室。

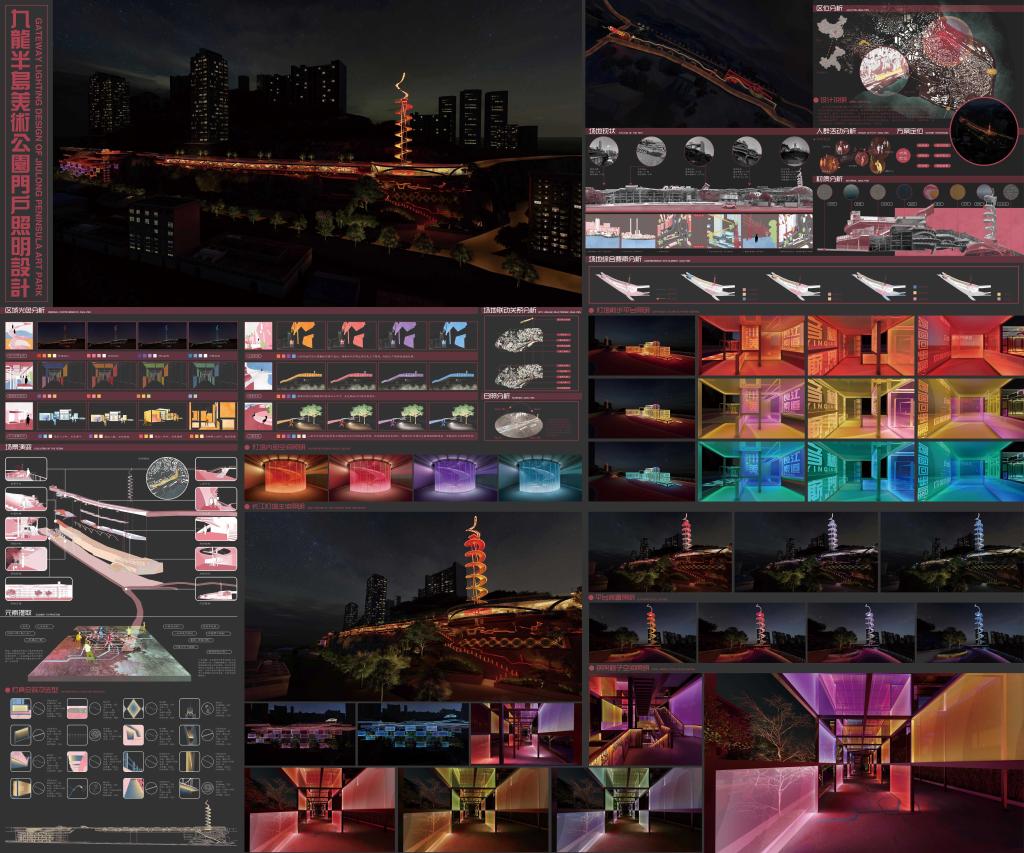

藝術與科技專業(yè):趙晴《九龍半島美術公園門戶照明設計》

藝術與科技專業(yè):鄭丹妮《山城游記》 數(shù)字視頻

例如今年的壁畫藝術,思考將傳統(tǒng)的壁畫融入到我們今天的城市公共空間當中。公共裝置藝術以藝術為媒介,以藝術創(chuàng)作作為本體的語言通過內(nèi)容和形式來回應當下社會的熱點;城市空間設計是以文化與藝術的視角,對于存量空間參與進行一個完成城市的更新;今年的照明藝術是以九龍美術半島作為研究對象,通過對光藝術的再創(chuàng)造,實現(xiàn)對空間環(huán)境的氛圍營造。游戲藝術是通過技術手段關注日新月異的世界萬象;展示設計是藝術與科技的融合,注重信息技術的傳達,在展廳中形成一個情景交融的現(xiàn)場;陳設藝術是尋根問源,將傳統(tǒng)的文化傳統(tǒng)的圖案進行創(chuàng)造性的轉換,再應用到室內(nèi)空間中;出版與閱讀設計注重圖像與文字的編輯方式,提供一種新的閱讀模式和閱讀體驗;繪本藝術,在今天已經(jīng)成為城市文化重要的傳播途徑,也成為當代青年文化的引領,今年繪本體現(xiàn)了非常強烈的民族意識、環(huán)保意識和生態(tài)意識,而且對當下的青年有一定的科普和教育的作用。

如果說一個城市最有活力的空間,那一定是城市的公共空間。公共藝術學院所有的作品都從不同的維度和角度詮釋藝術與城市的關系。

重慶就是一座具有魅力的城市,它給予了我們同學非常豐富的創(chuàng)作源泉,而我們的“藝術營城”展示了重慶的城市面貌,也展示了重慶人民美好的生活,藝術營城,文化建市,我們公共藝術學院的學子們用優(yōu)秀的作品來描繪了我們城市的時代面貌。

▼建筑與環(huán)境藝術學院副院長黃紅春:

建筑與環(huán)境藝術學院畢業(yè)設計主題是“在地的改變”,每年6月是重慶人的盛會,很多朋友們都很好奇,想來看一看藝術家是怎樣的一群人,我想大眾的關注不僅僅是好奇,而是人們對美好生活的向往。那么我們要思考的是,如何讓我們的生活變得更美好。

建筑與環(huán)境藝術展覽現(xiàn)場

所以我們持續(xù)關注成渝雙城經(jīng)濟圈的建設,持續(xù)的關注重慶的城鄉(xiāng)建設,城市空間品質(zhì)提升,以及鄉(xiāng)村振興的實踐的項目。建筑與環(huán)境藝術學院三個專業(yè)140件作品全部都以實際的項目為基礎而展開。

在教學中,我們強調(diào)作品的實驗性,鼓勵學生去探索新技術的運用,用創(chuàng)新的思維創(chuàng)新的方法去做設計。我們也強調(diào)實踐性,老師帶著學生們在實際的項目中,在實踐中發(fā)現(xiàn)實際問題,去結合實際需求來做設計。我們也強調(diào)實現(xiàn)性,這也是我們歷來去遵循的原則,希望學生的作品不僅是完成一件畢業(yè)設計作品,希望在未來中實現(xiàn),歷年來,我們的作品在鄉(xiāng)村、在社區(qū)中逐步實現(xiàn)。

環(huán)境設計:羅婕 《回聲——世界之窗敘述空間設計》

在整個畢業(yè)設計作品中,我們培養(yǎng)的人才是鄉(xiāng)村振興的踐行者,比如其中納西族俄亞大村的鄉(xiāng)村改造的設計,同學們希望做的不僅僅是一個臨時網(wǎng)紅點,而是對文化的傳承、對產(chǎn)業(yè)的振興。他們也是城市文化的塑造者,比如我們同學用數(shù)字化建造的技術,在18梯的城市陽臺塑造的黃桷樹形象的城市文化長廊。還有同學做的關于菜市場的改造。

其實我們要做的并不是形而上的形態(tài),要做的是城市文化的塑造,也是美好生活的創(chuàng)造者,在畢業(yè)設計的過程中,同學們不僅關注自身,關注周邊,也關注時事,關注民生等等。

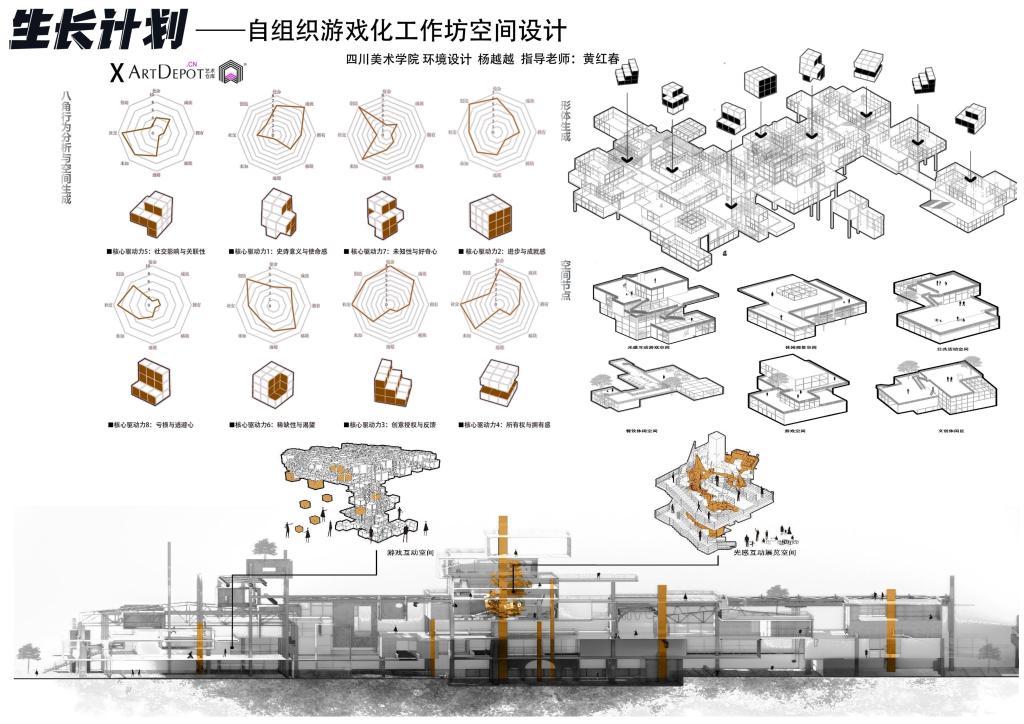

環(huán)境設計:楊越越《生長計劃——自組織游戲化集市空間設計》

建筑學:趙越伊《桃源公社——與人》

我們也培養(yǎng)同學們成為社會發(fā)展的思考者,我們也會去想我們的城市在未來10年、20年、50年甚至百年之后會怎么樣?怎樣用一種可持續(xù)的態(tài)度去做城市建設?

城市與鄉(xiāng)村是我們的創(chuàng)作載體,空間是存在我們思考的容器,思維的傳動帶來物理空間的流動,我們培養(yǎng)的是設計師,更是社會擔當具有空間建造能力的藝術家。