![]() 日期:2024-11-04

日期:2024-11-04

![]() 作者:

作者:

![]() 來源:重慶日報

來源:重慶日報

![]() 瀏覽量:

瀏覽量:

原報道鏈接:https://m.cqrb.cn/cqrb/2024-11/04/008/content_rb_256702.htm

《“巡天”登月服系統(tǒng)組件設計》模型制作現(xiàn)場。

(本組圖片均由受訪者提供)

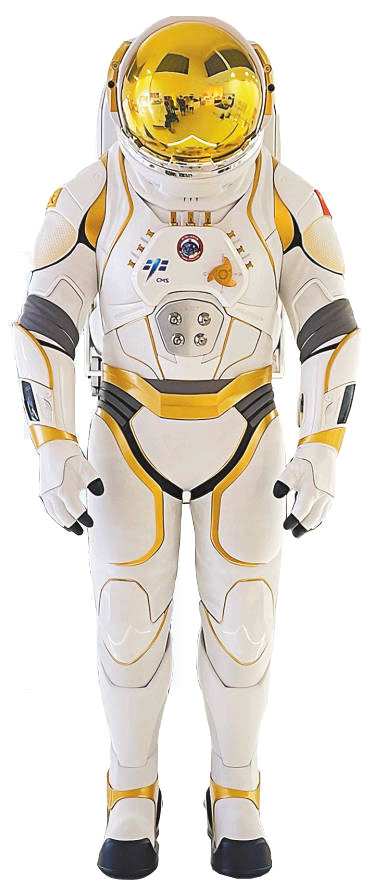

“巡天”登月服

厚眼鏡、格子襯衫、休閑褲……走在川美校園,胡永攀一身典型“理工男”著裝,在這個藝術氣氛濃郁的校園,顯得頗為惹眼。

然而,正是這個“理工男”及其團隊,憑借《“巡天”登月服系統(tǒng)組件設計》,一舉奪得我國美術界最高獎——“中國美術獎”金獎。而此前,我市獲此殊榮的僅有三件作品。

10月29日,剛從北京領獎回渝的他接受記者專訪,揭秘了他們的全國美獎獲獎作品背后的創(chuàng)作故事。

“理工男”跨界做設計,草圖畫了上百張

言及本次獲獎,胡永攀直呼:“太過夢幻了!”

他說,此前怎么也不會想到,自己這一生會跟藝術掛上鉤,且僅用3年時間,就拿下了中國美術最高獎。

1985年,胡永攀出生于山東濟寧,從小成績優(yōu)異,是不少家長眼里的“別人家的孩子”,碩士、博士均就讀于國防科技大學,是典型的“理工男”。

2021年,胡永攀入職四川美術學院設計學院,擔任教師。

談到自己職業(yè)生涯的大轉向,胡永攀直言與他“筑夢航天”有關。

四川美術學院設計學院在載人航天裝備領域有著深厚底蘊——先后參與了神舟十五號、十六號宇航服飾設計;2016年,與重慶大學合作設計了世界上首臺融入“中國風”的月球車;去年,設計作品被選定為神舟十七號載人航天任務標識(該標識設計者譚昊瑜是胡永攀的學生)。

“入職后,學校給了我極其優(yōu)厚的研究條件,組建了涵蓋工業(yè)設計、藝術設計、服裝設計、視覺傳達等跨學科團隊,重點攻克登月服設計。”胡永攀說。

三年來,他們以“防護、協(xié)同、增強”為目標,堅持“以人為本、以美為媒、融合創(chuàng)新”的設計理念,對登月服展開了設計。

“以人為本”,是指以航天員為設計中心,圍繞航天員的形象展示、場景使用以及生命安全,開展系統(tǒng)化設計,將外觀造型、人機工效、安全防護三方面的設計全面融合,讓登月服更好看、更好用,更安全。

“以美為媒”,是指以全球矚目的載人登月偉大壯舉為契機,通過藝術設計的手法展示國家和民族形象,將具有代表性的中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化元素和傳統(tǒng)智慧巧妙融入系統(tǒng)設計中,傳播航天精神,展現(xiàn)文化自信,彰顯中國氣派、中國風格和中國風采。

“融合創(chuàng)新”,是指堅持科技、藝術、文化三者相互融合、相互促進,以藝術追求促進科技突破,以科技進步推動藝術創(chuàng)新,以三者融合實現(xiàn)跨越領先。

“我們草圖畫了上百張,孫悟空、大熊貓的形象元素,都曾入圖,不過最終通過比選,我們還是選擇了中國古代的甲胄(盔甲)元素。”他稱。

“巡天”登月服,從古代甲胄中獲得靈感

“登月是一場人類的偉大出征。中國的登月服,必須要展現(xiàn)中華民族五千年悠久歷史的文化‘底氣’、人定勝天的‘膽氣’、航天事業(yè)蓬勃發(fā)展的‘豪氣’。中國傳統(tǒng)的甲胄(盔甲)形象,無疑是最好的集中展現(xiàn)。”胡永攀說。

確立了作品的設計指向,他與團隊就重點圍繞“飾”“色”“形”“質”“構”“工”六個方面,開展登月服系統(tǒng)化設計,致力把從中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化中提取轉化的“飾”“色”“形”,與凝聚未來科技創(chuàng)新的“質”“構”“工”有機結合,構建“創(chuàng)新成體、意蘊為魂”的作品形象,兼具傳統(tǒng)意蘊和未來美感。

為此,他們對甲胄的鳳翅兜鍪、雙層披膊、胸甲、腹甲、膝裙等,進行提取轉化,再結合登月服務部分的結構特點和功能需求,開展創(chuàng)意設計,使整體表現(xiàn)出具有中國特色的莊重和威嚴。

同時,他們還從敦煌壁畫中的飛天飄帶,提取轉化出“凌風帶”,融入登月服軀干的裝飾帶中,讓登月服在莊重中帶有一抹靈動;將中國傳統(tǒng)紋樣“玉璧紋”,用于部分細節(jié)的造型和裝飾中,使登月服成為傳播中華悠久文化的承載。

外觀設計確定后,胡永攀與團隊還針對月面場景特點和登月服的實際應用需求,進行了可拆卸式負重增強外骨骼、集成下翻式PLSS背包、智能人機交互界面等系列概念創(chuàng)意設計,以增強作品的適用性和創(chuàng)新性。

其中,外骨骼采用模塊化可拆裝設計,航天員可根據(jù)具體任務需求快速調整,提高了裝備適用性和靈活性;集成下翻式PLSS背包,解決了航天員在有重力條件下進入登月服的難題;智能人機交互界面,設計了胸前集成式控制臺等多種交互方式,增強了人機工效,提高了使用效能等。

“細節(jié)處理上,我們也是力求完美,直到交稿前的最后一刻,都還在修改調整。如,有一個攝像頭,我們曾想過放在頭盔頂部、兩側等多個方案,最終卻將其設計在頭盔的兩側,就像一個‘小翅膀’。這是從古代頭盔護耳上獲取的靈感,正好也與飛天、巡天的主題巧妙呼應。”他說。

不能太天馬行空,要為人民而設計

“設計絕不是天馬行空的科幻想象,中國設計既要有國際可比性,也要有中國特色、文化特點和價值特性。”胡永攀說。

三年來,他與團隊雖付出了無數(shù)的艱辛,但作品最終得到認可,獲得“中國美術獎”金獎,得感謝新時代為設計帶來的寶貴機遇,“沒有航天事業(yè)的蓬勃發(fā)展,就沒有這件作品。”

“同時,還要感謝四川美術學院的人才培養(yǎng)機制,讓我這樣一個年輕設計師也有嶄露頭角的機會。”胡永攀表示。

“這件作品實現(xiàn)科技、藝術、文化的珠聯(lián)璧合,絕非我一人之功,而是集合了團隊中工業(yè)設計、藝術設計、服裝設計、視覺傳達等多學科成員的集體智慧,展現(xiàn)了川美堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向,致力‘出人才、出作品’的價值追求。”胡永攀說。

他表示,這件獲獎作品,既是一次突破嘗試,也是一次全面預演。接下來,他們將繼續(xù)努力設計出更多優(yōu)秀作品、培養(yǎng)出更多“人民設計師”,進一步彰顯重慶“全球設計之都”的澎湃“智”動力!